腸内細菌としても活躍する麹菌は、味噌づくりの要。

市販の味噌は加熱処理されていることがあり、菌や酵素を直接取り込むことができません。そこで、生きた菌と酵素を腸まで届けるために、ESSスタッフと取締役が「手づくり味噌」に挑戦してみました。

【教えていただいたのは…】

オオニシ恭子先生(写真中央)

30年以上にわたり、パリやベルギーなど、ヨーロッパを中心に食で健康を取り戻すための活動をしていた中、東日本大震災をきっかけに奈良に拠点を移動。体質によって食材・調味料・調理方法を掛け合わせる「やまと薬膳」の考え方や料理法を全国で伝授していらっしゃいます。

オオニシ先生曰く、「味噌は生き物」だそう。

「たくさんの人に味噌づくりを教えているけれど、性格が味に出るのかしら、一人一人味が違って、本当に面白いですよ。自分の手にいる菌も味噌づくりに活躍しているかもしれませんね。」

そう語ってくださいました。

\味噌づくりスタート!/

材料

・玄米麹1kg

・大豆1kg(あらかじめ10~18時間煮ておきます)

・塩 350g

道具

・3kgサイズの桶やプラスチック容器

・ガーゼ(容器の表面を覆えるサイズ)

・大豆を煮こむ鍋

・大豆をつぶすためのビニール袋と軍手(または棒・ガラス瓶)

・2kg程度の重石(塩を入れたビニール袋でも代用可)

①まずは大豆を洗い、3倍の量の水に10~18時間漬けておきます。

②大豆を水から上げて鍋にいれ、表面が軽く隠れるくらいの水を注いで火にかけます。

※圧力鍋なら20~30分、普通の鍋なら3~6時間煮ましょう。

③塩と麹を混ぜ合わせます。

手のひらで、塩の塊をつぶしながらよく混ぜましょう。

今回は「有機玄米麹」を使いました!

④煮え上がった大豆を湯切りし、温かいうちにつぶします。(煮汁は後ほど使用します)

ビニール袋に入れて、軍手や棒、空き瓶などででつぶすとスムーズです。

⑤保存容器(樽やプラスチックの桶)を塩で殺菌します。

分量外の塩を容器の中面に塗っておきます。ゆで汁を少し加えると塗りやすくなります。

⑥ ③で混ぜた塩麴と、④でつぶした大豆を混ぜていきます。

途中で、大豆の煮汁をお玉で5杯程度加え、しっかりと混ぜましょう。素手で混ぜることで、手のひらの常在菌も混ざり、「自分だけの味噌」に仕上がるそうです。

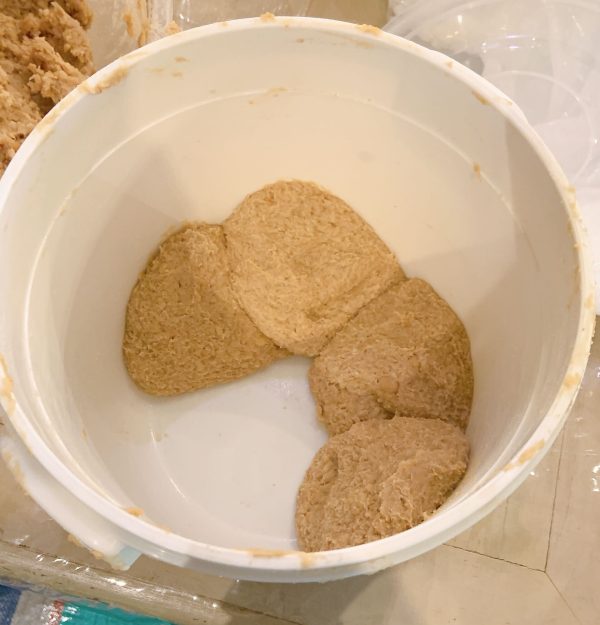

⑦味噌玉をつくり、容器に詰めていきます。

味噌玉と容器の間に空気が入らないように、ボールを勢いよく投げつけるように敷き詰めていきます。

空気が入るとカビの原因になるので、しっかり手首にスナップを利かせるようにしましょう。

※最後に蓋として使うために、小さな味噌玉を残しておきます。

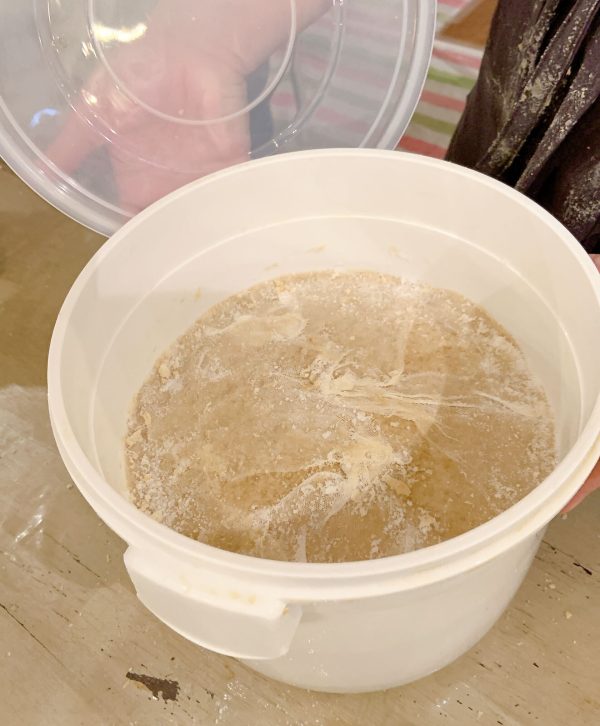

⑧味噌の表面を平らにし、塩(分量外)を表面にのばしてガーゼやさらしでフタをします。

最後に取っておいた味噌玉をガーゼの上に平らにのばし、塩(分量外)を振って完成です。

⑨ 容器に蓋をせずに、2kgの重石をのせます。重石の上から、和紙やクラフト紙をかぶせて外れないように紐で縛り、保管します。

重石が無ければ、ビニール袋に2kgの塩を入れて代用してもOKです。

▼おすすめの保管場所は…?

直射日光の当たらない清潔で暑すぎないところ、例えば寝室のベッドのそばなどがおすすめ。

人が出入りする場所(玄関や扉のそば)も良くないのですが、流しの下や戸棚の中など、全く空気の動きが無い場所も避けた方がよいそうです。

時折話しかけたり、クラシックを聞かせると発酵が進むのだとか。

まさに「味噌は生き物」ですね。

最低でも「ひと夏」以上、6ヶ月~9ヶ月熟成させると食べごろです。

(4~5ヵ月頃に天地返しをして、カビを取り除いたり、重石の量を調整すると良いそうです)

ぜひ皆様もチャレンジしてみてくださいね。